ARTICLES

「科学映画」を現代からみる

野尻 はじめ

1.<「科学映画」というジャンル>

「科学映画」というジャンルは、普段われわれが目にするような「劇映画」や「ドキュメンタリー」とはひと味違う。それは常にマイナーであり、これからもマイナーでありつづけるだろう。しかしそれゆえに、時にとらえどころのない異様な迫力をもった映像が観客をおどろかせることがある。そんな独特の背景をもった領域だ。

科学映画史に残る名作のひとつ『潤滑油』(1959)。文字通り、工業技術において潤滑油がどれだけ重要な役割を果たしているかをPRするための、丸善石油(現・コスモ石油)企画作品。25分ほどの短編映画である。この映像は、数々の科学映像を保存し、またデジタル化してweb上で公開している「科学映像館」にもアーカイブされている。

科学映像館 http://www.kagakueizo.org/2009/03/post-55.html

「科学」「映画」「潤滑油」と聞いてどのようなイメージを持てばよいのかがまずもってよくわからない、というのが正直なところかもしれない。しかし、実際に観てもさらなる混乱を招く……かもしれない。

冒頭タイトルバックで奏でられる音楽は、怪奇映画か怪獣映画かというおどろおどろしいサウンド。本編に入ると、カメラは潤滑油によって稼働するポンプやタービンなどをつぎつぎと映していく。激しい効果音(そのほとんどが明らかに同時録音ではない)と、極めて人工的かつフェティッシュな映像だ。

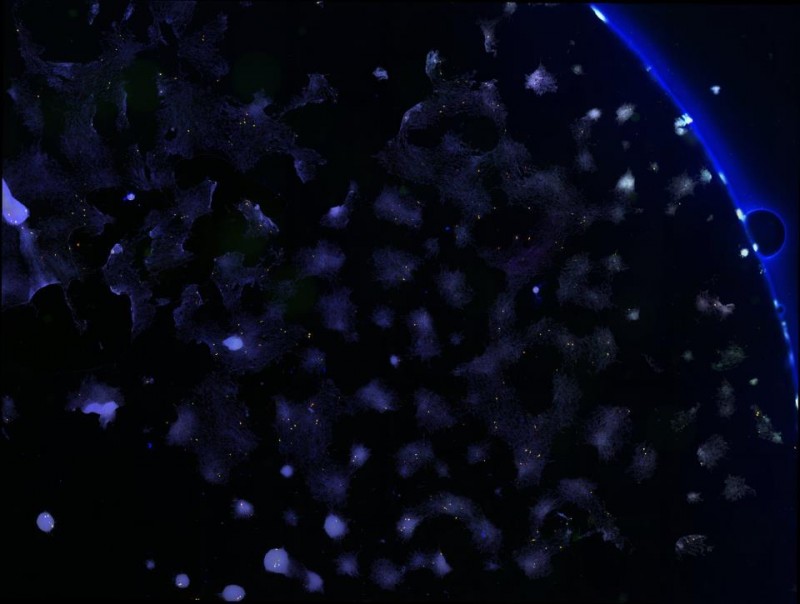

金属がすれ合う接触面の摩擦が潤滑油によってなくなっていくさまを美しく視覚化した実験、接写で切り取られ激しく回転する抽象的な運動となったジェットエンジン、酸化を防ぐ添加剤がオイルとまじりあうさまをとらえた顕微鏡ごしの幻想的なヴィジョン……

映画は潤滑油の「最新」技術を語り、ヘッドライトが線となって流れる銀座の風景をバックに終わる。

現代の感覚からすれば、この映画は「科学」という言葉から遠くかけ離れたものに思われるだろう。あまりにも「演出」が過ぎているように感じられるのだ。実際公開当時も、その点について批判がなかったわけではないようだ。

ある物理学者はこの映画を「少なくとも一篇の科学詩として、完成の域に達している」として評価したが、カメラマンが映像美を追求するために実物ではないもので撮影をした部分があることを知り、「科学映画では、そこをハッキリ区別してくれないととんでもない誤解がおこる」と指摘した。

科学映画は、「映画」であると同時に「科学」でもある。この批判は極めて真っ当なものであっただろう。もちろん製作者の側もこのような批判に無自覚であったとは思えない。「映画なんだから何をやってもよいのだ」などとは思っていなかっただろうがしかし、科学映画は「科学」であると同時にやはり「映画」でもある。

2.<「商品」でも「芸術」でもなく>

一本の短編映画として『潤滑油』を観るとき、そこに単なる「宣伝」としてはあまりにも過剰な労力がかけられていることは明白だろう。

微速度撮影・顕微鏡の映像など、当時最先端の高度な技術が惜しみもなく使用されているだけでなく、たとえ被写体が単なる工業機械であったとしても、スクリーンには映画的な運動・光・時間が映っている。

しかもそれは、一般的な芸術映画の劣化コピーではまったくない。むしろ科学映画が「商品」でもあるからこそ、「こだわり」がかように独特なかたちで発揮されているのではないか。

その背景にあるのは、一見矛盾しているようにも見える科学映画独特の製作体系だろう。

岩波映画製作所の設立発起人のひとりである小林勇は、次のように語っている。

「スポンサーは宣伝を目的にしているから、単純な広告意識がある。そのいうことをきいていては、作品は低俗なものになりがちだ。そこで私たちは、原則を申し合わせた。いいものを作る。いいものを作るためには金がかかる。スポンサーのいうことをきかない」

また「業界で最も製作条件の良いプロダクションであり、優秀なフリーのスタッフをひきつけた」東京シネマの創立者岡田桑三の評伝には、次のような記述がある。

「作品から企業の宣伝臭をいわば脱臭するために、<生命><進化><科学><技術>といった二十世紀には唯物主義者のあいだですらオールマイティな概念として機能したメタレベルの物語へと、スポンサードのメッセージを包摂し、転位する」

「宣伝」でありながら「スポンサーのいうことをきかない」。「科学」という「デカイ話」を導入することで論点をより抽象化し、単なる「商品」ではない映像を作ろうとする。

そこには、一種の緊張関係が存在する。

科学映画は「商品」と「芸術」、「ノンフィクション」と「フィクション」、それぞれどちらでもあり、また同時にそのどちらでもない。そしてこの二つの両極性こそ、科学映画の魅力そのものなのではないだろうか。

3.<われわれでない誰かのための映画>

しかしこの「魅力」は、「科学映画は<宣伝=商品>である」というごく当たり前の事実をいま一度指し示す。そしてそれは、科学映画が一定の期間を経ると決定的に「古く」なってしまうものであるということを意味する。

一般的な劇映画であれば、大昔の映画(別にそれが「芸術」というようなものではなくとも)を現在からひとつの「物語」として観ることは容易だろう。それは「古くさく」はあるかもしれないが、時代を経ることで「映画」という「機能」までが失われてしまったわけではない。

しかし科学映画はその性質上、ほとんどがひとまずは同時代の観客に向けて作られざるを得ない。百年後の人類に百年前の新技術をアピールしたところで、それはもはや「新しく」はない。そして「科学」もまた、新しさを指向する。日々更新されていく科学の分野において、大昔のフィルムがもつ有用性はごく限られたものになるだろう。

科学映画はその本性に誠実であろうとすればするほどに、ある時点で「機能」を失ってしまうのだ。

では、過去の「科学映画」はもはや不要なものだろうか。あの美しい画面は、無用の長物となってしまったのだろうか。

確かにその「機能」はすでに失効してしまっているものがほとんどだろう。しかしその「無用さ」こそがむしろ、いま科学映画を観ることに唯一無二の価値を与えているのではないだろうか。

かつて批評家・スーザン・ソンタグが「キャンプ」と名付けたある感覚がある。その30番目のメモは以下のようなものだ。

「現在のものはわれわれにとって身近にすぎ、またわれわれ自身の日常生活の幻想に似ていすぎて、そのもののもつ幻想性がわれわれには見えないことがある。……ある幻想がわれわれ自身のものではない場合のほうが、われわれはそれを幻想として楽しみやすいのである」

科学映画は、大昔の誰かに向けて作られた「商品」だ。だからそれは「われわれ自身のものではない」。しかしそれゆえにこそ「映画」として、現代のわれわれの目に「そのもののもつ幻想性」がうつる。

かつての「商品」から「美」を見出していくことは、単なるノスタルジーではない。それは「発見」という、極めて現在進行形の行為だ。

[参考文献]

吉原 順平『日本の産業技術映画 (日本の技術)』(第一法規出版、1989)

吉原 順平『日本短編映像史――文化映画・教育映画・産業映画』(岩波書店、2011)

スーザン・ソンタグ『反解釈』(筑摩書房、1996)

野尻 はじめ

1983年生まれ。宮城県仙台市出身。

映像/音響制作。KIMON Studio主宰。

映画音楽の制作、科学/映像についての論考などを手がけるかたわら、フランク永井のプリントTシャツを愛用。