ARTICLES

ブレイン・アーキテクチャ – 進化・回路・行動からの理解

ラリー・スワンソン, 石川 裕二 訳

東京大学出版会(2010)

本書は、英語版の副題 “Understanding the Basic Plan” からも分かるように、脳の基本的な設計原理を探求する学術本である。筆者のラリー・スワンソンは、げっ歯類の欲求や情動に関する神経回路を明らかにしてきた、脳の構造と機能における巨人の一人と言える。マウスやラットで脳の研究をしている者なら誰でも頼りにしている脳マップ、Paxinos & Watsonによる ”The Rat Brain” に多くの根拠を与え続ける科学雑誌 Journal of Comparative Neurology の編集員なども歴任している。そのスワンソンが本書で試みたことは、脳の基本的な設計原理を明らかにすることで、脳の機能における「一般法則」を提唱するということである。

日本でも脳科学ブームが起きている昨今、このようなことが試みられていることを奇妙に思われる人もいるかもしれないが、それくらい脳神経科学というものは発展途上なのである。科学には大きく二つの側面があると思われる。一つは、科学の「科」の字が示す、「分ける」こと。事物を分類し、特徴をありのままに記述するという博物学的な側面である。そしてもう一つが、法則化、抽象化である。通常、現象の記述を集めることから、その特徴に共通性が見出されれば、そこから帰納的に一般概念が作り出される。それは、アイザック・ニュートンが、リンゴが落ちるところを見て万有引力の法則を見出したというお話のように、である。

長らく、生物学は博物学的な記述から抽象概念や法則を導けずにいた。物理学のニュートン力学、相対性理論、量子論や化学の周期表のような、近代科学としての統一的理解をもたらす法則を持たなかった生物学者は、それら他の科学領域に、コンプレックスに近い想いを抱いていたのかもしれない。メンデルの遺伝の法則やダーウィンの進化論も、遺伝する単位である遺伝子という概念の物質的本体が何であるかという問いへの答えを欠いていた。遺伝子の本体がDNAであり、DNAが二重螺旋構造を持つこと、複製されること、といった、生物学の一般理論が明らかになるのは1900年代の半ばになってのことであった。

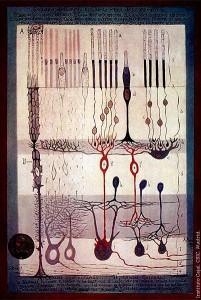

生物学や医学、心理学などにまたがる複合領域の学問である脳研究は、細胞生物学的意味ではDNAの特性を中心とした一般原理を持つことになるが、それは他の臓器・組織にも当てはまることで、脳に特化した原理ではない。唯一、ラモン・イ・カハールが提唱した神経細胞同士はシナプスという繋目で接続することでネットワークを作るということだけが、脳に特化した法則かもしれない。しかし、神経細胞の種類も多彩であり、どのような種類の神経同士がシナプスを作り、どのようなネットワークを作れば、どのような機能が生じるかを、統一的に説明出来る理論はない。そう、特に機能が生じる過程の理論が欠けているのである。

*1906年にノーベル生理学・医学賞を受賞したカハールによる、ほ乳類の網膜のスケッチ。細胞間の解剖学的ネットワークが描かれている。

From “Structure of the Mammalian Retina” c.1900 By Santiago Ramon y Cajal.

現在の脳研究をもってしても、そのほとんどが、ヒトの脳損傷や動物での脳部位の破壊実験などの蓄積を元に、どの部位が特定の機能に関係するのか、その部位の構造はどのようなものか、特定の行動をしているときに活発になるのはどの部位かを記述することで精一杯である。関係する物質や遺伝子、脳活動と行動の因果まで迫ることができる研究は、そう多くはない。

こういった記述的な知見が散在する状況の中で、現実的に科学研究における抽象的理解を進めるための手段として、大胆で大きな枠組み、仮説を提唱するというやり方がある。科学も所詮、ヒトの営みであるため、働くための戦略・ヴィジョンが必要になる時がある。

本書の中でも記載されているように、10世紀頃までは、アリストテレスの考えに対応付けながら脳室という神経発生期の管の名残である、脳脊髄液に満たされた「空間」が現在よりも重要視されており、その中を情報が行き来すると考えられていたようである。この情報の担い手は、現代では電気信号や神経伝達物質と考えられているが、興味深いことに、脳の情報処理の原理は、霊魂や精気をモチーフにした時代から、灌漑や用水路で培われた水力学をもとにした理論、工業的な機械になぞらえる理論へと変遷し、現在ではコンピュータとの類似性に置き換えられているのである。考え方の枠組みがその時代ごとの最新テクノロジーに支配されているという歴史的事実は、科学も所詮ヒトの営みであり、今から見れば過去の学問的知見が非常に想像力に乏しいチープな理論のようにも感じられるが、重要なことは、検証可能な仮説を提唱し、その是非を客観的に問えるカタチにすることであるともいえる。事実、過去の様々な理論を検証した結果、現代科学が存在しているのである。また、このような変遷は、同時に、大きな意味での理解が進むためには、モデルの提唱が重要であるということも示している。脳室に脳の主要な機能があるという説には、当時も異論はあったものの、脳の実質(いわゆる脳部位)に研究の主眼が移されるには、感覚情報の連絡モデルの提唱とともに、線条体という脳部位が命名された1600年代を待たなければならない。

さて、スワンソンは、技術が確立し、脳の情報の物質的担い手が神経伝達物質や電気インパルスであることが確実であると解っている(と思っている)時代に在って、何をしようとしているのか。それこそが、脳研究をさらに押し進めるための、統一的理論、設計原理を提唱することである。様々な技術が進歩した御陰で、実験的に出来ることは増えた。反面、そのせいで、統一的な理解に向けた研究が減り、やったことをただ発表するだけの研究が増えていることを、スワンソンは危惧しているのではないだろうか。そのような背景には、限られた予算期間、限られた雇用期間という数年間の中で結果(論文発表)を迫られる研究者の現状もあるかもしれない。スワンソンは次世代が検証すべき、脳の一般原理を追い求めているのだろう。

スワンソンが本書で提唱しているのは「4系統ネットワークモデル」である。

この4系統を一つずつ概説する。1つ目は、全ての行動のアウトプットである、運動系。この運動系には、例えば分泌といったものも含む。この運動系に情報を送る系が、残る3つの系である、感覚系、認識系、行動状態のコントロール系、である。感覚系は主に五感や反射運動を引き起こす刺激の受容系、認識系は思考や随意な運動を調節する系と言っていいだろう。これらの系は、実はカハールらが発見した事実とモデルを再整理したものと言えるが、ここに、スワンソンが加えたのが、行動状態のコントロール系である。この系は睡眠や性周期といったように、ある個体がどのフェーズにあるかによって行動形式がことなる原因となる状態を制御する系統である。どの行動状態にあるのかによって、運動系の出力は全く異なる。これら感覚系、認識系、行動状態のコントロール系の3つの系が運動系に情報を送ることで、アウトプットとしての行動が発現される。そしてさらに、行動の結果が、感覚系にフィードバックされ、他の3つの系に情報が受け渡され、次なるアウトプットを調節する。これが4系統ネットワークモデルの概要である。

これらのことは、多くの生物学者はすでに誰も知っていることである。しかし、そこを4つの系統だけに敢えて単純化してまとめたことに、モデルとしての意味がある。例えば、行動状態のコントロール系には睡眠や性周期の他にも、(睡眠時の脳波や性周期に伴うホルモン変動の様に)状態を判別する客観的指標のコンセンサスが得られれば、抑うつ状態のような気分も、この系に含まれても良いのではないかと、筆者は考えている。このことは、病体研究として盛んなトピックを、脳のシステム全体の中でとらえ直す基礎生物学的価値があると考えられる。今、自分が研究している現象が、このネットワークのどの系に当てはまるか、ということを見渡せば、次に注目すべき現象は、このネットワーク流れの中の次の系になりうるから、自分が次に検証すべきことは何かを、脳のシステム全体の中で考察することが容易となる。またこのモデルを、心理学分野で知られるモデルと比較した際に、整合性のある理解をもたらすことが出来るかどうかなどを、分野を超えて検証する土台にもなりうる。

筆者のスワンソン自身も述べていることであるが、筆者は、このモデルが正当な唯一無二の脳のシステムモデルであるということを主張しているわけではない。検証されうるモデルを提示することで、統合的な理解に向けた研究が誘発され、時代が事実に近づくことが目的なのだ。このモデルを検証する動機は、共感であっても反感であっても良い。検証され、改変されることで、より優れたモデルに近づくのである。

このモデルの特徴をもう一つ、付け加えたい。この4系統は、階層的なものではなく、並列的で、循環的なものである。双方向に影響を与え合う。例えば理性を司る様な脳の部位やシステム(上位系統)が、その他の系を支配する様な階層的なものではないということは、注意したい点である。

また、スワンソンは発生の観点から、脳部位の分類を整理することも試みている。その詳細は、かなり専門的なので割愛するが、動物解剖学と人間の解剖学、学者間や時代間で微妙に定義の異なる細分化されすぎた脳の構造を、発生段階の脳の構造が脊椎動物では類似していることから、それを元に大胆に分類している。

全般的に、本書の内容は非常に専門的で、脳の初学者には少々難しい感があろう。しかし、本書が脳を専門にする人以外にも価値を持ち、十分魅力的である点は、各章の冒頭が、歴史的な知の巨人達の言葉で始まっているところだ。それらの言葉は、科学者のものにとどまらず、哲学者らの言葉も非常に多く、脳の研究に関わる現象は、古来より人々の関心事であり、哲学的な問いであることが改めて分かる。本書は、哲学的な人類の知的欲求に対して、やっと科学が冒険出来るようになったことを感じさせてくれるものであり、新たな方法論を得つつある我々が、この先どのような知の探求に向かうべきか、その方向を指し示すものである。脳神経科学の科学史をまとめた上で、将来への展望を記すという歴史的意味も持つ。本書はいわゆる脳科学というよりも、極めて「生物学っぽい」本である。ブームに左右されることのない、脳科学と呼ばれる以前の神経生物学の歴史的な経緯を知りたい読者にとっては、良書となるであろう。

各章だけを見ると、科学的な知見が綴られた教科書に思えるが、この本は科学者の姿勢を問う本であり、歴史的な背景とともに綴られた脳のモデルの変遷が、科学も人間の社会活動、コミュニティの中で形成されるものであることを教えてくれる本であると、私は感じた。つまり、科学的な知見も、時代背景やコミュニティ間の意見の相違などの影響によって変遷し、時に事実に辿り着く遠回りをする結果になることもあるということである。スワンソンはこの過程における、交通整理のような役割を担おうとしたと言える。そして、この時代だからこそ、科学をする姿勢を考え直すことは、私自身にとっても価値のあるものであり、本書はその機会をくれる本となった。

菅野康太(行動神経内分泌学、神経科学)

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻

*本書評は 図書新聞 3028号(2011年9月3日)に寄稿したものを許可を得て転載しています。

Links